インデックス投資は、そのシンプルさゆえに「ただ放置するだけでお金が増える」という魅力があります。しかし、世の中が目まぐるしく変動する中で、「本当にこれだけでいいの?」と不安を感じる方も少なくありません。今日の記事では、そのような不安を解消し、より安心して、より安全に資産運用を続けられるようになるための、新NISAにおけるインデックス投資で役立つ10の「技」をご紹介します。

これらの知識は、知っているだけでも心の拠り所となり、あなたの投資に自信を与えてくれるはずです。

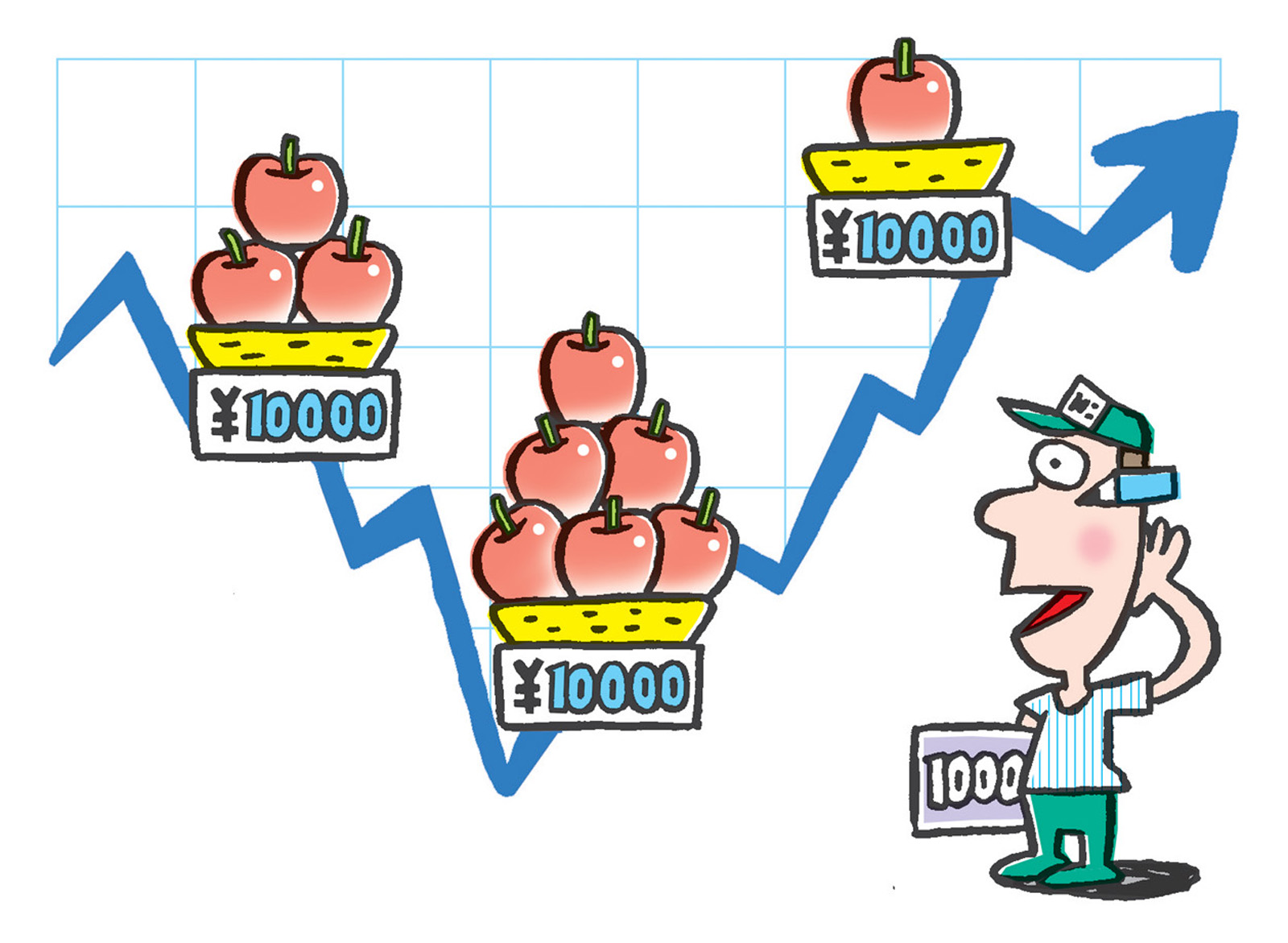

1.ドルコスト平均法を徹底活用する

ドルコスト平均法は、インデックス投資の**「王道中の王道」とも言える積立投資の方法**です。

毎月一定額を投資することで、株価が高い時には少なく、株価が低い時には多くの口数を購入することが可能になります。これにより、長期的に見れば平均的な価格で投資できるため、安定的な運用が期待できます。

• なぜ重要か:

株価が上昇トレンドにあると、多くの人がこの基本を忘れがちです。例えば、2023年から2024年にかけて株価が大きく上昇した際、「新NISAの成長投資枠で毎月積立ではなく、1月に240万円を一括投資すべきか」という質問が非常に多かったとされています。2024年1月は一括投資の方がリターンが高かったものの、2025年1月には積立投資の方が高いリターンとなった可能性が示唆されています。

• 一括投資との比較:

長い歴史で見ると、一括投資の方がリターンが高くなる傾向はありますが、短期的な価格変動に大きく左右されやすいという特徴があります。例えば、2025年に入ってからの「トランプショック」のような急落を経験すると、一括投資より積立投資の方が精神的に向いていると感じる人もいるでしょう。

• 心がけるべきこと:

株価が好調な時こそ、このドルコスト平均法という基本を忘れないように意識することが大切です。

2.下落時に買い増しを行う準備をしておく

積立投資を継続しつつ、市場が一定割合下落した際に買い増しできる資金を常に用意しておくことが、2つ目の技です。あらかじめ自分の中でルールを決めておくことで、感情に流されずに実行できます。

• 具体的なルールの例:

◦ 「資産が10%下落したら30万円分買い増しする」

◦ 「資産が30%下落したら100万円分買い増しする」

• 下落率の基準:

下落率を測る基準は、ピーク時からの下落や、月初時点からの下落など、任意で設定して問題ありません。

◦ 直近価格と比較する場合: 5%〜10%の下落ではあまり効果が期待できない可能性があるため、20%〜30%の下落を目安にすると良いでしょう。

◦ 当初購入価格と比較する場合: 比較的緩やかに10%の下落などと設定しても良いかもしれません。

• 効果:

意識的に下落時に買い増しを行うことで、ドルコスト平均法の「良い時に多く買える」という効果がさらに高まり、資産を増やすペースを加速させることができます。

3.円と外貨の比率を管理し為替リスクを抑える

投資において、「為替リスク」の存在を理解し、その影響を抑えるための比率管理を行うことが重要です。

• 為替リスクとは:

例えば、1ドル150円の時に外国株を購入し、その後1ドル120円の円高になった場合、見た目の資産額が150万円から120万円に目減りするように感じられます。逆に、1ドル180円の円安になれば、資産価値が増えたように感じられます。これは、為替の変動が日本円換算の資産価値に直接影響を与えるためです。

• なぜ比率管理が必要か:

高いリターンを求めるには外国株の利用が不可欠な場合が多いですが、為替リスクを完全に無視することはできません。そこで、円資産とドル資産の比率を「5対5」や「6対4」のようにあらかじめルールとして決めておくことで、為替変動によるダメージの上限を設けることができます。これにより、精神的な安定にも繋がります。

• 為替ヘッジ機能のある商品:

投資信託の中には、為替変動による資産価値の変動を抑える「為替ヘッジあり」の商品も存在します。ただし、これらの商品は一般的に「見えないコスト」がある場合が多く、結果的に資産が増えにくい傾向があるため、メリット・デメリットを考慮して選択することが推奨されています。

4.定期的なリバランスでリスクを適正に保つ

リバランスとは、投資ポートフォリオにおける資産の割合が当初の目標からずれてしまった場合に、それを元の比率に戻す調整作業のことです。

• リバランスの必要性:

例えば、株式と債券の比率を「7対3」で始めたとしても、株式は長期的に見て増える傾向が強く、債券は安定しているため、数年後には株式の比率が「82対18」のように上がってしまうことがあります。これにより、当初想定していたよりもリスクの高いポートフォリオになってしまう可能性があります。

• 実行方法:

比率が高くなった資産(例:株式)の一部を売却し、その資金で比率が低くなった資産(例:債券)を買い増すことで、元の目標比率に戻します。この考え方は、前述の円と外貨の比率管理にも応用できます。

• 頻度:

年に1回や3年に1回など、決まった頻度で定期的に行うことで、リスクの偏りを防ぎます。

• 注意点とデメリット:

◦ 手間がかかる: 単純に作業が面倒に感じる場合があります。

◦ リターンが低くなる可能性: 株式100%のポートフォリオが長期的に最も増える傾向があるため、あえて増えにくい債券を買い増すリバランスは、結果的に全体のリターンを低下させる可能性もあります。

• 結論:

リバランスは、安定的な運用を目指す場合には有効な手段ですが、必ずしもリターンを最大化するものではないことを理解しておくことが重要です。

5.感情の訓練を積み、含み益・含み損に慣れる

インデックス投資における**最大の敵は「自分自身の感情」**であると言われています。

外部の政治情勢や経済危機、テロ、感染症などによる株価の変動に一喜一憂し、途中で投資をやめてしまうことが、資産が増えない主な理由です。長期投資は、これら様々な困難があっても最終的に資産が増えるように設計されています。

• 感情をコントロールするための具体的な訓練:

◦ 毎日値動きを見ない:

暇な時に毎日株価をチェックすると、上がれば利確を焦り、下がれば不安になるなど、不要な行動に繋がりがちです。投資以外の趣味や活動に時間を費やし、忙しくすることを心がけましょう。

◦ 暴落時の状況を事前に想定する:

資産が暴落したらどうなるか、をあらかじめ考えておくことで、実際に起きた時に「想定の範囲内」と冷静に対応できる心の余裕が生まれます。

◦ 投資に過度な期待をしない:

投資は常に順調に増えるわけではなく、暴落もあれば、思ったより増えなかったり、好調に見えても突然落ちたりするものです。「こんなものだ」と割り切って考えましょう。

◦ ルールを視覚化する:

「証券会社のホームページを見るのは月に1回まで」といった具体的なルールや、「最大の敵は自分自身だ」といった格言などを紙に書いて、冷蔵庫など目につく場所に貼っておくのも有効です。人間は忘れやすい生き物だからこそ、意識的にリマインドすることが重要です。

どんな投資テクニックを使ったとしても、自分自身の感情をコントロールできなければ長期投資は成功しません。

6.出口戦略を事前に知っておく

資産を形成した後、どのように引き出して活用していくか、事前に「出口戦略」を知っておくことで漠然とした不安を解消し、安心して投資を続けられます。主な出口戦略には以下の4つがあります。

• 定額売却(Fixed Amount Sale)

◦ 毎月決まった金額(例:10万円)を売却していく方法。

◦ メリット: 管理が非常にしやすい。

◦ デメリット: 市場の暴落時でも同額を売却するため、資産の減少が加速しやすく、暴落に弱い。理論上、資産を使い切ってしまう可能性があります。

◦ 利用可能な証券会社: SBI証券、楽天証券で設定可能(2025年7月時点)。

• 定率売却(Fixed Percentage Sale)

◦ 毎年、資産の一定割合(例:5%)を売却していく方法。

◦ メリット: 暴落時でも売却額が減るため、資産が残りやすい。資産が尽きにくい傾向があります。

◦ デメリット: 毎年売却額が変わるため、管理がしにくい。

◦ 利用可能な証券会社: 楽天証券のみ設定可能(2025年7月時点。SBI証券は2025年中の対応を予定)。

• 期間指定(Period-Specific Sale):

◦ 例えば「90歳になるまで」や「2050年12月まで」といった期間を設定し、その期間に分割して資産を受け取る方法。

◦ 利用可能な証券会社: 楽天証券のみ設定可能(2025年7月時点)。

• 適当にやる(Ad-hoc/Arbitrary Sale)

◦ 特にルールを決めず、必要な時に必要な金額(例:現金が不足したら100万円)を都度引き出す方法。これも有効な選択肢です。

• 絶対に避けるべきこと:

◦ 一括売却: 例えば、65歳で2000万円の資産を一度に全て現金化してしまうと、その2000万円はそれ以上増えることがありません。さらに、物価上昇によってその現金の価値は時間とともに低下していきます。

◦ 分割受け取りの優位性: 2000万円の資産を分割して受け取る形にすれば、例えば年利5%で運用しながら毎月10万円を30年間受け取ることも可能になり、合計で3600万円を受け取れる計算になります。これにより、資産が減っていく不安を軽減し、価値を保ちながら生活資金を得ることが可能になります。

これらの出口戦略はそれぞれ一長一短があるため、自身のライフプランや目的に合わせて選択することが推奨されています。

7.分配金は「目的」に合わせて再投資か生活費かを選択する

ETF(VOO, SCHD, VYMなど)や投資信託から出る「分配金」を、どのように活用するかを明確にすることが重要です。投資信託では事前に再投資か受け取りか設定できますが、ETFの場合は自動的に受け取る形になるため、手動で再投資が必要です。

• 資産を「増やしたい」ステージの場合:

◦ 迷わず分配金を再投資しましょう。複利の効果を最大限に活かし、効率的な資産形成を目指します。

◦ ETFで分配金を受け取ってしまった場合は、放置せずにそのドルを再投資に回す意識が大切です。

• 資産が「ある程度溜まった」ステージの場合:

◦ 「もうこれ以上増やさなくていい、安定的に運用しつつ使っていきたい」という場合は、分配金を素直に受け取り、生活費に充てることを検討しましょう。

自身の投資目的やライフステージに合わせて、分配金の使い道を選択することが、賢い運用に繋がります。

8.損失確定で賢く節税する

過去に購入したものの、現在評価損を抱えている(いわゆる「負の遺産」)個別株や投資信託などがある場合、これを活用して節税を図る方法です。

• 節税の仕組み:

例えば、利益が出ているA商品(+50万円の利益)と、損失が出ているB商品(-20万円の損失)を同じ年度内に売却します。この場合、利益は合算され、AとBを合わせた税対象の利益は「30万円」(50万円の利益 – 20万円の損失)となり、課税される金融所得税が軽減されます。

• 行動への動機付け:

持ち続けているがどうすべきか分からない資産がある場合、この「節税」という大義名分を使って売却に踏み切り、その資金をインデックス投資に回すという前向きな行動に繋げることができます。

この方法は、特に長期間保有して塩漬けになっている資産を整理し、ポートフォリオを最適化する良い機会にもなります。

9.資産を「金額」ではなく「口数」で見る

多くの人は自分の資産を「金額」で確認しますが、暴落時に金額が減少すると不安になりがちです。しかし、資産は「一口あたりの価格 × 口数」で構成されています。

• なぜ「口数」が重要か:

暴落は主に「一口あたりの価格」が下がることで起こり、あなたが持っている「口数」自体は減りません(売却しない限り)。積立投資を続けていれば、口数は着実に増え続けます。

• 暴落時のチャンス:

口数が着実に増えている状態で価格が反発すれば、資産は爆発的に増加する可能性があります。

• 精神衛生の安定:

価格の変動に一喜一憂するのではなく、着実に増え続ける口数に意識を向けることで、精神的に安定して投資を継続できます。

• 確認方法:

楽天証券やSBI証券のウェブサイトで、保有商品の「口数の推移」を確認することができます。

10.年12回の積立をあえて11回にしてみる(自分へのご褒美)

人生の目的はお金を貯めることだけではありません。時には、積み立てを頑張る自分自身にボーナスを与えることも大切です。

• 目的:

投資を苦しいものにせず、継続するための「息抜き」として考える方法です。

• 実行方法:

例えば、毎月5万円を積み立てている場合、12月だけは引き落とされてもすぐにその5万円分を売却し、自分や家族へのご褒美に充てる、といったルールを設けることができます。この方法は、特定の月だけ引き落としを止めるという設定ができない場合に有効です。

• 注意点:

これはあくまで「息抜き」の考え方であり、現金に余裕がある人や、効率的な資産増加を最優先する人には不要です。積立投資による資産増加の機会を一時的に失うことになるため、一長一短があることを理解した上で検討しましょう。

まとめ:知ることが、あなたの投資の「心の拠り所」になる

今回ご紹介した10の技は、必ずしも全てを実行する必要はありません。中には、リターンが低下する可能性のあるものや、手間がかかるものもあります。しかし、これらの知識を持っていることで、市場の変動や予期せぬ事態が起こった際に、「そういえばこんな考え方があったな」と心の拠り所になったり、「あえてこの方法は選ばなかったんだ」という自信に繋がったりします。

インデックス投資はシンプルですが、続けるには知恵と感情のコントロールが必要です。この情報が、あなたの新NISAでの投資をさらに一歩前進させるきっかけとなれば幸いです。

コメント